今回のテーマは「熱中症対策!自分は大丈夫は危険!!」についてです。

毎年、梅雨時期~夏にかけて熱中症になる方が後を絶ちません。

散々、熱中症の危険性をメディアで報じてはいますが、現状減少傾向には至っていません。

原因としては、気温自体が年々上昇傾向にあること、体の順応能力低下、対策不足が原因であると考えられます。

熱中症は最悪の場合、死に至る恐い病気です。

今回は、そんな恐い病気である「熱中症を防ぐ方法」を中心に解説していきます。

私は大丈夫!と油断せずに、熱中症に関しての正確な知識を得た上で対策を行ない、今年の暑い夏も乗り越えれるようにしてくださいね!

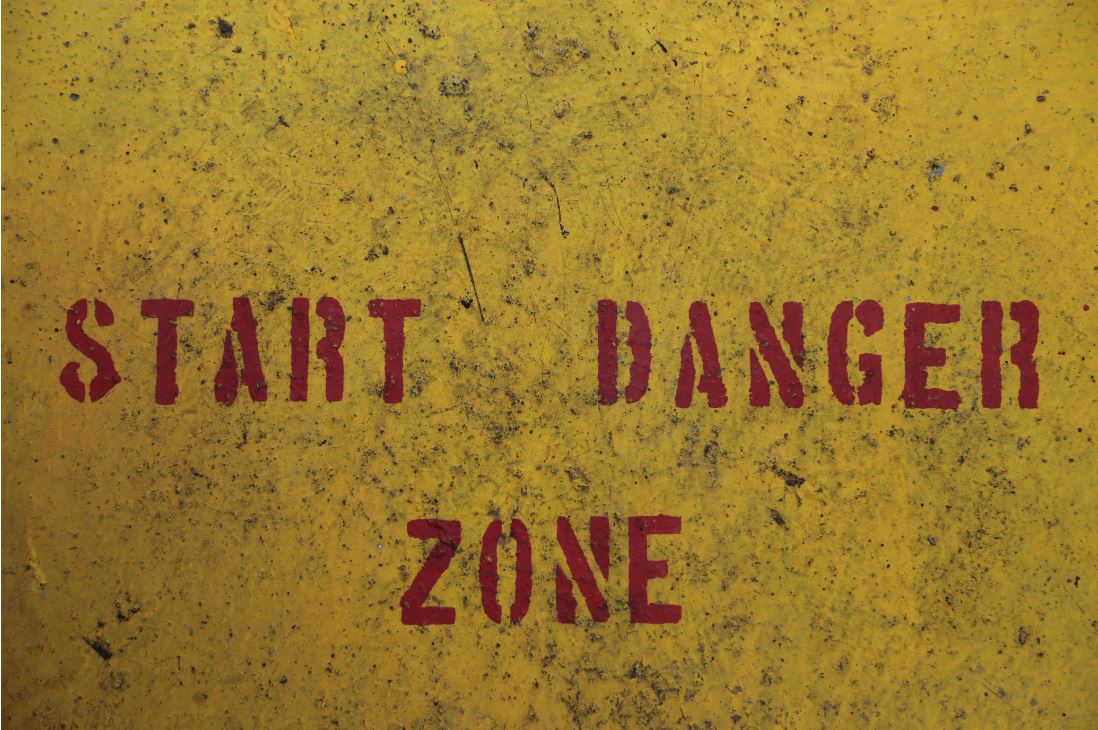

熱中症とは?

体温が上がり体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温の調節機能が働かくなったりして体温の上昇や、めまい、けいれん、頭痛などのさまざまな症状を起こす病気のことを言います。

重症度によって次の3つの段階に分けられます。

Ⅰ度:現場での応急処置で対応できる軽症

立ちくらみ(脳への血流が瞬間的に不十分になったことで生じる)、筋肉痛、筋肉の硬直(発汗に伴う塩分の不足で生じるこむら返り)・大量の発汗

Ⅱ度:病院への搬送を必要とする中等症

頭痛、気分の不快、吐き気、嘔吐、倦怠感、虚脱感

Ⅲ度:入院して集中治療の必要性のある重症

意識障害、けいれん、手足の運動障害、高体温(体に触ると熱い。いわゆる熱射病、重度の日射病)

厚生労働省による人口動態統計月報[概数]によると、平成30年~令和4年過去5年間の6月~9月の熱中症による死亡者数が公表されており、

平成30年:1531人

令和元年:1144人

令和2年:1466人

令和3年:707人

令和4年:1387人

令和3年のみ半減していますが、これはこの年の平均気温が例年に比べて低かったことが要因であろうと言われています。

ですので、国民の熱中症対策がここ5年で向上したという訳ではありません。

熱中症は生命にかかわる病気ですが、予防法を知っていれば防ぐことができます。

日常生活における予防は、脱水と体温の上昇を抑えることが基本です。

体温の上昇を抑えるには、薄着になる、日陰に移動する、水浴びをする、冷房を使う等、暑さから逃れる行動性の体温調節と、皮膚血管拡張と発汗により熱を体の外に逃がす、自律性の体温調節があります。

しかし、皮膚表面温の上昇には限り(せいぜい35℃まで)があるため、高温環境では汗による体温調節に対する依存率が高くなり、汗の元となる体の水分量を維持することが重要になります。(周囲の温度が35℃以上になると、逆に熱が体に入ってきます)

日常生活では、からだ(体調、暑さへの慣れ等)への配慮と行動の工夫(暑さを避ける、活動の強さ、活動の時期と

持続時間)、および住まいと衣服の工夫が必要です。日常生活での注意事項を、6項目にまとめてみました。

- 暑さを避ける

残念ながら、外気温が高いのを下げることは出来ません。ですから、外気温が高い場合はその暑さをいかに避けるか?が重要になってきます。

その為、暑さを避ける工夫が大切になります。そんな工夫のアイデアを下記に纏めてみました。

①暑い日は無理な外出を控える。

②天気予報を参考にし、暑い日や時間を避けて外出や行事の日時を検討する。

③屋外では日向を避け日陰を選んで歩く。

④日向では積極的に日傘を使用する。

⑤涼しい場所に避難する。

⑥適宜休憩する、頑張らない、無理をしない。

⑦携帯型扇風機や保冷材などのグッズを活用する。

室内で涼しく過ごす為の工夫

①風通しを利用する:屋根裏の換気口を開ける、玄関に網戸、向き合う窓を開ける

②窓から射し込む日光を遮る:ブラインドやすだれを垂らす、緑のカーテン、日射遮断フィルム

③空調設備を利用する:我慢せずに冷房を入れる、扇風機も併用する

④気化熱を利用する:夕方に打ち水をする

⑤外部の熱を断熱する:自宅の断熱性能を確認・改善する

衣服の工夫

衣服で日射の侵入を防ぎ、ゆったりした服装で、衣服の中や体の表面に風をとおし、体から出る熱と汗をできる だけ早く逃がしましょう。

①ゆったりした衣服にする

②襟元をゆるめて通気性を良くする

③吸汗・速乾素材や軽・涼スーツ等を活用する

④炎天下では輻射(ふくしゃ)熱を吸収する黒色系の素材を避ける

⑤日傘や帽子を使う

2.こまめに水分補給をする

体温を下げるためには、汗が皮膚表面で蒸発して身体から気化熱を奪うことができるように、しっかりと汗をかくことがとても重要です。

汗は血液中の水分や塩分ですから、体温調節のためには、汗で失った水分や塩分を適切に補給する必要があります。

暑い日には知らず知らずにじわじわと汗をかいていますので、身体の活動強度にかかわらずこまめに水分を補給しましょう。

特に湿度が高い日や風が弱くて皮膚表面に気流が届かない条件の下で、汗をかいても蒸発しにくくなり、汗の量も多くなります。その分、十分な水分と塩分を補給しましょう。

また、人間は軽い脱水状態のときにはのどの渇きを感じません。そこで、のどが渇く前、あるいは暑い場所に行く前から水分を補給しておくことが大切です。

なお、どのような種類の酒であっても、アルコールは尿の量を増やし体内の水分を排泄してしまうため、汗で失われた水分をビール等で補給しようとする考え方は誤りです。

一旦吸収した水分も、それ以上の水分とともに、後に尿で失われてしまいます。

入浴時、睡眠時も発汗していますので、起床時や入浴前後は水分を摂取する必要があります。

運動時や作業時に大量の発汗がある場合には、体重減少量(発汗量)の7 ~ 8割程度の補給が目安です。

日頃から体重を計り、汗の量の目安を確かめておくのは客観的に水分損失量を測る方法として非常に効果的です。

3.急に暑くなる日や継続する暑さに注意する

熱中症は、例年、梅雨入り前の5月頃から発生し、梅雨明けの7月下旬から8月上旬に多発する傾向があります。人間が上手に発汗できるようになるには、暑さへの慣れが必要です。

暑い環境での運動や作業を始めてから3 ~4日経つと、汗がより早くから出るようになって、体温上昇を防ぐのが上手になってきます。

さらに、3 ~ 4週間経つと、汗に無駄な塩分をださないようになり、熱けいれんや塩分欠乏によるその他の症状が生じるのを防ぎます。

このようなことから、急に暑くなった日に屋外で過ごした人や、久しぶりに暑い環境で活動した人、涼しい地域から暑い地域へ旅行した人は、暑さに慣れていないため熱中症になりやすいのです。暑いときには無理をせず、徐々に暑さに慣れるように工夫しましょう。

また、厳しい暑さが続くときは、不要な外出や屋外での作業は控え、積極的に冷房(室温が28℃を超えないよう)を使いましょう。

自宅に冷房装置がない場合は、空調の効いた公共施設や商業施設に避難しましょう。たとえ数時間でも涼しいところで体を休めることは有効です。

水シャワーや水浴びも体温を下げるのに有効です。夜間に気温があまり下がらない日には冷房をつけて寝ることも必要です。

4.暑さに備えた体作りをする

暑い日が続くと、体がしだいに暑さに慣れて、暑さに強くなります(暑熱順化)。暑熱順化すると、暑熱環境での体温上昇や心拍数増加などの生理的ストレスを軽減できます。また循環血液量が増加し、汗のかき始めも早くなります。

そのため同一体温に対する汗の量も増え、より効果的な体温調節ができるようになり、熱中症の危険性も少なくなります。

暑熱順化は「やや暑い環境」において「ややきつい」と感じる強度で、毎日30分程度の運動(ウォーキング等)を継続することで獲得できます。

実験的には暑熱順化は運動開始数日後から起こり、2週間程度で完成するといわれています。そのため、日頃からウォーキング等で汗をかく習慣を身につけて暑熱順化していれば、夏の暑さにも対抗しやすくなり、熱中症にもかかりにくくなります。

じっとしていれば、汗をかかないような季節からでも、少し早足でウォーキングし、汗をかく機会を増やしていれば、夏の暑さに負けない体をより早く準備できることになります。また生活習慣病の予防効果も期待できます。

5.各人の体力や体調を考慮する

熱中症の発生には、その日の体調が影響します。暑さに対して最も重要な働きをする汗は、血液中の水分と塩分から作られます。脱水状態や食事抜きといった万全ではない体調のまま暑い環境に行くことは、絶対に避けなければなりません。

風邪等で発熱したり、下痢になったりしている場合は脱水状態と言えます。また深酒をして二日酔いの人も脱水状態であり、非常に危険です。体調が回復して、食事や水分摂取が十分にできるまでは、暑いところでの活動は控えなければなりません。

また、活動の後には体温を効果的に下げるように工夫します。そのためには、十分な水分補給(大量に汗をかいた場合は塩分も補給)とよい睡眠を取り、涼しい環境でなるべく安静に過ごすことが大切です。

肥満の人、小児や高齢の人、心肺機能や腎機能が低下している人、自律神経や循環機能に影響を与える薬物を飲んでいる人も、熱中症に陥りやすいので活動強度に注意しましょう。

6.集団活動の場ではお互いに注意する

熱中症の予防には、個人ごとの努力とともに集団生活におけるお互いの配慮や注意も必要です。

まず、暑さが避けられない場所での運動や作業は、なるべく短時間で済ませるようにします。

責任者は集団活動のスケジュールを工夫したり、暑さや身体活動強度に合わせてこまめに休憩を入れたり、選手や作業者を交代させて

一人あたりの活動時間を短くしたりします。

暑い場所での集団活動で忘れてはならないものは、個人の体力や体調に合わせたペースを守らせ、無理をさせないことです。そして、水分と塩分(ナトリウム等)をいつでも補給できるように飲料を準備します。

のどの渇きの感覚に頼っているといずれも不足してしまいますから、活動を始める前から補給するよう指導するのがポイントです。

また、水分だけを補給していると血液中の塩分濃度が低下して、塩分欠乏によって筋けいれんなどの症状が生じることがあります。

特に沢山汗をかくような状況では塩分も補給するよう注意します。活動のスケジュールには、水分補給のための休憩を計画します。

以上が熱中症対策の為の6つのポイントになります。

熱中症は発症すると、命の危険性もある危険な病気です。しかし、対策をしっかりとすれば防げるものです。

私が解説してきた内容の中には、既に知っている部分も多くあったと思います。でも、知ってはいるけども実践はしていない。そんな部分も沢山あったと思います。

ぜひ、この機会に実践へと移して頂き、自身も家族も熱中症にならずに快適な夏を過ごせるようにしてくださいね。

それでは、本日はこの辺りで失礼します。

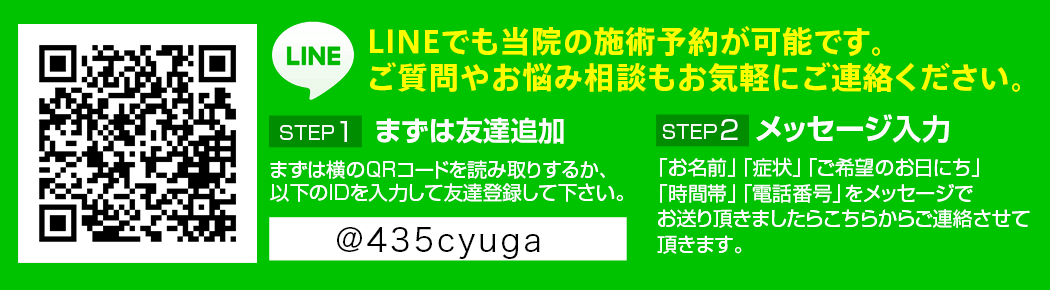

何かご質問などございましたら、LINE・メールでお問い合わせ下さい。

また、こんなことについて書いて欲しい!というテーマがあれば是非ご連絡ください。

過去の記事はこちら

Posted: 8月 4th, 2023 under 院長ブログ.

Comments: none